近日,多家国际与印度本土媒体纷纷报道称,印度正谋划自主研发一种隐身战略轰炸机,其宣称最大航程可突破9300公里,具备不依赖空中加油便能抵达美洲的能力,并计划搭载“布拉莫斯-NG”导弹,实现洲际远程打击。若按印度媒体的描述,这架未来轰炸机甚至可以不经停飞抵纽约。然而,在热烈宣传的背后,真正的问题是:印度有能力将这种超高门槛的战略武器化为现实吗?

印度为何执着于战略轰炸机?

印度对具备战略打击能力的远程轰炸平台早已心存渴望。早期与苏联、后期与俄罗斯的防务合作中,印度屡次尝试谋求获取更高层级的武器技术,特别是在战略打击领域。但事实证明,哪怕是购买现成的大型轰炸机都难度重重,更遑论在国内制造。以目前印度军工业的研发水平和装备保障能力,其战略野心和技术基础之间存在极大鸿沟。

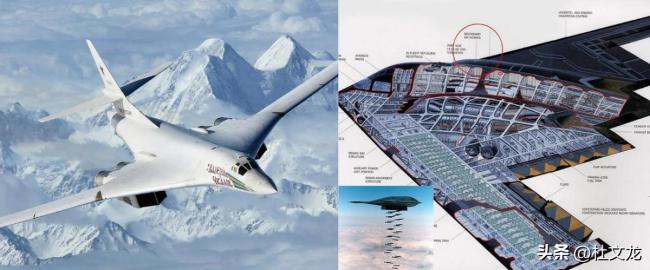

以印度引进的苏-30MKI战斗机为例,大量采购后仍接连出现摔机、维护困难、零部件短缺等问题。战略轰炸机作为战机中技术最密集、作战模式最复杂的一种,其研制难度远超一般战斗机。即使是俄罗斯这样的航空强国,也依赖多年经验才打造出图-160这样的重型平台。

PPT造梦:印度轰炸机项目现实几何?

据称,印度计划将B-1B“枪骑兵”、图-160“海盗旗”轰炸机的设计理念加以融合,结合隐身性能,自行开发出“印度版”隐身战略轰炸机。更离奇的是,印度希望其航程超过美军最新的B-21“突袭者”,这不仅意味着要突破先进复合材料、隐身涂层、数字飞控等多项尖端技术,还要在发动机推进、超远程航电和载弹能力上全面对标美国。

然而现实却极为骨感:印度军工至今连一款实用化的中型轰炸机都尚未服役,更别提大推力军用发动机和大型隐身气动布局。高喊远程轰炸机目标,更多停留在展示海报和模型的阶段。军事专家普遍认为,印度所谓的“隐身轰炸机计划”,更像是一场高调的PPT展示,缺乏实际落地可能性。

技术短板制约战略进攻能力

研发隐身战略轰炸机,不仅需要强大的系统集成能力,还依赖多个核心领域的技术协同突破。例如,隐身外形涉及复杂的雷达波散射设计与建模,材料学要解决雷达吸收涂层和高温复合结构的耐久问题,飞控系统则要应对大型平台的超远程飞行稳定控制,而动力系统更是瓶颈中的瓶颈。迄今为止,印度尚未成功自主研制出适用于重型平台的高推重比军用发动机。

再来看武器系统。如果说“布拉莫斯-NG”导弹就是该轰炸机的主要打击手段,这就暴露出极大的认知局限。虽然“布拉莫斯-NG”是较为先进的空射导弹,但其为中程常规导弹,在未来空中战略对抗中,若无法携带高超音速、变轨打击、分导弹头类武器,将严重制约其战略意义。轰炸机仅有平台却缺乏先进弹药,最终不过是一架高价靶机。

印度远程战略打击构想为何引发争议?

最让人疑惑的是印度设想中的航程。若该轰炸机真如其宣传所称,可在不空中加油的前提下打击纽约,那么问题随之而来:印度计划攻击美国本土的战略意图何在?美国方面也必然对这类武器的最终使用对象心存疑虑。而且,历史上印度曾在“烈火-5”导弹试验时主动缩短射程,以示“不针对美国亚太基地”,如今却反其道而行,试图打造“全球打击平台”,逻辑上难以自洽。

更关键的是,印度当前连稳定的通信加密、全球导航系统自主权都尚未完全掌握,真正要构建一支具备远程战略投送与毁伤能力的轰炸机部队,不啻于从零构建一个新时代空军体系。这对目前技术基础薄弱、工业体系尚不完整的印度而言,无疑是一场遥不可及的豪赌。

战略轰炸不等于战略威慑

在全球军事强国中,真正拥有实用型隐身战略轰炸机的屈指可数,背后是雄厚的工业体系、强大的科研积淀和全球部署能力支撑。即使美国这样多年在军工领域领先的国家,其B-21计划依然面临诸多挑战。相比之下,印度的所谓“全球轰炸能力构想”,更像是战略层面的自我幻想——缺乏现实支撑、缺乏技术路径,也缺乏国际理解空间。

隐身轰炸机并非一朝一夕能建成,也并非一纸蓝图就能震慑他国。在当今空天一体、多域作战的环境下,战略投送不仅是技术指标的较量,更是国家综合能力的体现。对于印度而言,真正值得深耕的,或许是先打牢基本战斗力的根基,而不是急于将野心画在世界地图上。没有配套的侦察体系、打击链条与信息保障,再先进的空壳轰炸机也只是空中摆设。

印度高调宣布打造隐身轰炸机的意图,更多是彰显其战略追求与地缘存在感。但在现实中,若无法突破核心技术壁垒,忽视自身能力局限,这场豪言壮志最终只能沦为“纸上远征”。在全球格局深刻变化的当下,与其执迷于不切实际的“大跃进”,不如脚踏实地,先做好一架真正能飞、能打、能用的国产战机。

宝利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。